图片来源:小鹏科技

曾经,人形机器人被视作“下一个万亿终端”,但2025年底,这个赛道先传来有企业倒闭的声音,似乎大家都不看好它,偏偏各大国都偷偷在抢跑,那么,人形机器人的未来到底如何?在中国人形机器人网红企业宇树科技即将上市之际,我们做一下全面的分析。

一、为什么要人形?

人形机器人成了当今的热门词汇,在资本市场上也是耀眼的明星。2025年央视春晚:宇树科技的一群穿着小花袄、转着手绢、扭着秧歌的H1人形机器人,让全国观众瞬间刷新了对“国产机器人”的想象。

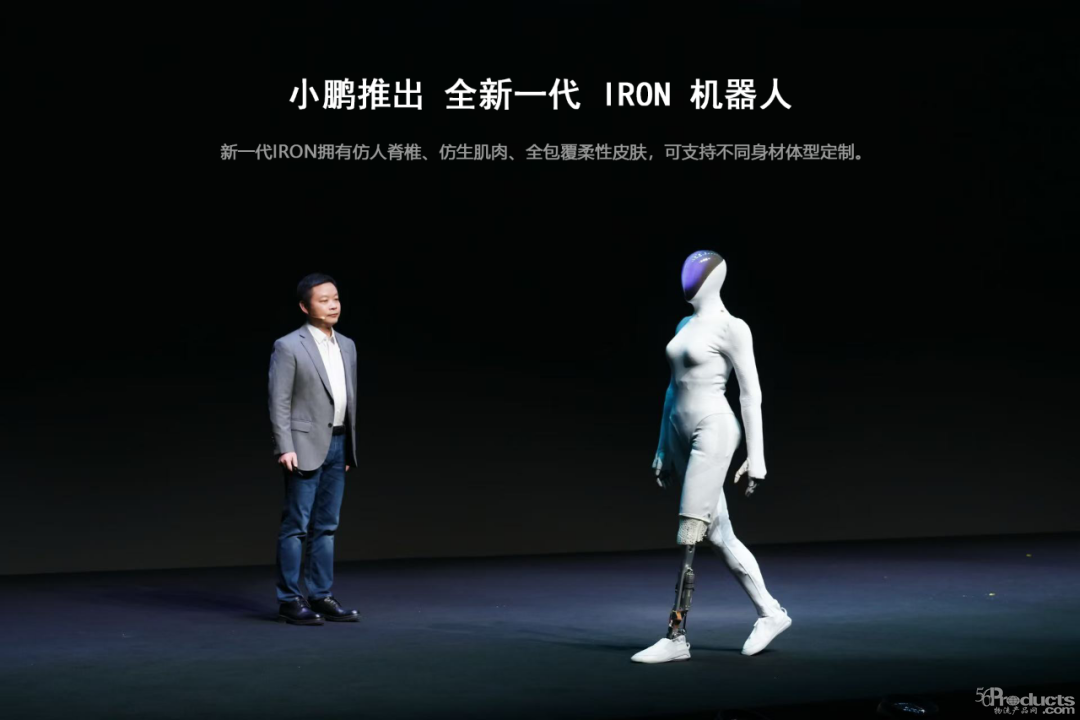

而近日,国内小鹏汽车推出全新一代IRON机器人,以82个自由度实现“猫步”等拟人步态,步态误差控制在2毫米内。和宇树的人形机器人相比,小鹏科技推出的全新一代IRON采用了仿生骨骼与肌肉系统,皮肤触感接近人类。而在高不美国硅谷的科技发布会上,人形机器人流畅的动作总能引发满堂喝彩。

但在实际应用中,却遇到了重重困境,很多人开始质疑:我们为什么非要把机器人做成人形?原步步高创始人段永平在访谈中抛出的观点引发热议:“我不是太理解,为什么要有人形机器人,是不是人形并不重要…… 在我的想象中是没有必要的”。

这个问题,可以这样回答,人形设计不是为了显得科幻,而是工程和商业世界里最理性的选择。两条胳膊两条腿的造型看似多余,实则是一张可以无限复用的“通用接口”,比如宇树的机器狗,凭借其仿生性和多功能性,逐渐被开发出越来越多的新用法。

人是万物之灵,是大自然几万万年物竞天择的产物,自然有其特殊的优势。数万年的进化,使其身体机能达到了难以复加的合理高度,而同时,人类用数万年时间,把周遭环境修建成了适合自己身体尺寸的样子,从楼梯高度到家具布局,从工具操作距离到社交互动范围,都是以人类的身高、视角为基准设计的。

比如我们生活的场景——门把手高一米、楼梯台阶十五厘米、流水线高九十厘米,所有这些沉默的标准都在等人形来对接。机器进化要尽快适应这一环境,因此,它越像人,需要付出的沟通成本和学习成本也越低,比如双足人形拥有无可替代的地形通过性,能轻松应对楼梯、坑洼等复杂环境。

单一功能的机器人或许可以简化形态,但要实现多任务兼容、适应复杂人类环境就需要人形机器人,能提供了最高密度的“自由度性价比”——三十几个关节就能覆盖人类百分之九十的动作。

更为重要的是人形是最符合人类直觉期待的终极形态,可以传递其他附加的信息、能量或精神。目前大量以效率为导向的非人形机器人,只是阶段性的产物,长期来看,机器人的终局就是人形化,不是为了追求“像人” 而像人,而是为了更好地服务于人而像人。

对此,有人提出,在机械臂已经覆盖了90%的标准化工艺之时,人形机器人的“多自由度+移动”优势在哪里?据说,某汽车厂商曾采购10台人形机器人用于底盘装配,结果发现其效率还不如专用机械臂。这是因为,当前技术不成熟的原因造成的,而不是人形机器人本身。

当你进一步考虑,就会发现,机械臂再灵巧,换工序也需要重新布局,而人形机器人产线切换成本趋近于零,只要学会动作就能上岗。

的确,人形机器人有许多伦理、安全、隐私问题需要解决。目前的人形机器人的发展确实面临成本高、技术难度大等问题,部分产品有“炫技” 行为,但这并不意味着人形机器人的设计是多余的,反而说明我们需要进一步优化技术方案,让其更具实用性。

也许,完全的人形机器人是未来的事情,在目前的情况下,从应用角度出发,暂时地放下人形执念,彻底摒弃当下有的企业盲目“模仿人类外形” 的习惯,转而踏上一条更加注重实用性的进化之路,以更加实用的设计、更加高效的性能,融入到人们生活和工作的各个领域,比如,基于对行走稳定性和能耗问题的深刻考量,轮子取代双腿可能会成为主要的移动方式。

我们应该把握这一原则,机器人的核心使命是“解决问题”,而不是仅仅追求 “长得像人”。人形机器人的发展需要警惕 “为了人形而人形” 的形式主义,必须坚守 “服务人类” 的核心初衷。

我们相信,人形机器人的发展之路,在形态上一直会伴随着“人形形态是否有必要”的根本争议。有人认为它是技术的终极形态,也有人质疑其工程意义与商业合理性。但质疑的声音,也将在一个个落地的应用场景中,被技术的进步与市场的选择所回应。

总之,当人形机器人不再是实验室里的炫技工具,而是成为社会的“通用劳动力”,走进普通家庭的那天,人们在不会再有“为什么是人形”之问。

二、量产有多难?

年初喊出的“2025人形机器人量产元年”,如今到了该交成绩单的时候了,情况似乎并不理想。

作为集成人工智能、高端制造、新材料等前沿技术的综合性产物,近年来,人形机器人正从实验室走向产业化,从国内企业密集发布的创新产品到国际巨头的技术迭代,人形机器人部分产品已开启商业化发售,这是毫无疑问的,我们承认,人形机器人的产业链整体正从技术研发向规模化制造与生态构建全面过渡。

10月9日,美国人形机器人公司Figure AI正式发布其第三代人形机器人产品Figure 03,将启动大规模制造计划,首期年产能规划为1.2万台,计划在未来四年内累计生产10万台。

特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯州超级工厂,锁定2027实现年产能1000万台Optimus的目标。

相比国外,来自于政策指引、资本运作、订单落地等方面的催化,国内人形机器人量产出货节奏更快。小鹏机器人计划26年4月硬件和软件进入量产准备,年底规模量产。

而宇树科技人形机器人业务增长迅猛,贡献了约30%的营收,仅2024年,宇树人形机器人的交付量突破了1500台。8月,智元机器人上海工厂实现千台级产能。整体来看,2025年上半年销量超过4000台,标志国内迈入规模化生产阶段。而全球订单量冲破万台,令人鼓舞。

但特斯拉Optimus悄悄将年度产能目标从5万台下调,量产节奏放缓;多家头部企业的量产计划接连延期。更有消息说,硅谷明星K-Scale Labs烧光融资后黯然关门,100多台预购订单被迫退款。

这似乎是个例,但也反映了某种现实。K-Scale Labs,这家成立仅一年的类人机器人初创公司,以“开源、低成本、可被开发者使用”为核心理念,拭图打造面向研究者和开发者的通用类人机器人平台。