从操作流程上来讲,收货、暂存、拣货到出货,整个流程都在一个场里完成,这当然得益于沃尔玛生鲜配送中心的面积优势,另一方面得益于温控技术,在仓库设置30多个卡门的情况下,依然能做到不漏冷。

值得一提的是,沃尔玛冷链物流高级总监范学海还特别强调了操作规范和安全性。不管是货架的防剐蹭设计,还是为了一个警报灯能安装在-18度的冷冻库中,这些小细节更多的是出于人员安全的考虑,而无处不在的小细节也体现着华南生鲜配送中心的规范化和标准化程度。

二、三万多平米生鲜仓的竞争力

建这样一个自己定制的生鲜仓有什么好处?抛开建仓成本不谈,对于门店经营来说,是很明显的降本增效。

麦睿恩表示,华南生鲜配送中心的建成,可以帮助沃尔玛中国引进更多进口商品。值得注意的是,在该生鲜配送中心,冷冻区的面积占比最高,可以预计未来会有更多的海外生鲜冻品进入国内的沃尔玛门店。

在沃尔玛看来,国内消费者对于生鲜的需求正在与日俱增,他们需要跟上国内消费者的节奏,引进更丰富的生鲜商品,甚至是扩大门店生鲜商品的经营面积。

范学海告诉零售老板内参,华南生鲜配送中心的建成,必然可以支持门店做更多的生鲜商品,扩大生鲜经营面积;此外,华南生鲜配送中心还有利于压缩上游成本。以往门店采用供应商送货,供应商可能是一周送多次,有了华南生鲜配送中心后,供应商可以一次性批量配送生鲜仓,从而也能有效降低沃尔玛的采购成本。

“以前供应商是小车送多个门店,现在是大车直接配送生鲜配送中心,我们就能压缩上游的采购成本,并且门店的库存也能降下来。”范学海进一步解释道。

除了降本增效,还有出于商品品质的考虑。沃尔玛此前也跟第三方冷链物流合作,但第三方相对固定的仓储结构和设备,使得沃尔玛很难按照自己的想法去控温。华南冷链配送中心对技术的投入,就让其商品品质得到更好地保证。

沃尔玛强调“端到端”的冷链物流服务,即供应商用冷链车配送生鲜商品到大仓,沃尔玛生鲜配送中心则通过质检、储存、拣货、配送等严格的温控流程,再把商品送上配送到门店的冷链车,对于配送到店的冷链车,车上安装有监控摄像头,保证冷链车内的温度。

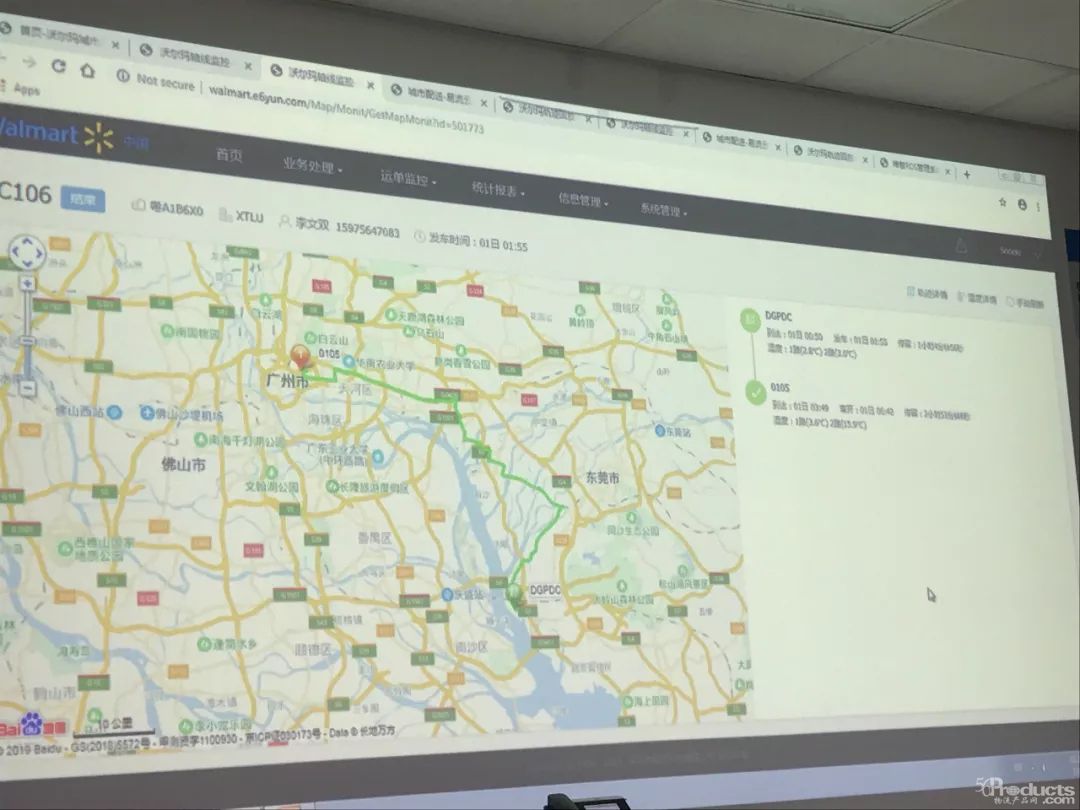

据了解,沃尔玛的监控后台可以明确显示实时运力图,每辆车的交付轨迹和实时状况,例如,一辆配送到店的冷链车,几点到达生鲜配送中心,几点离开,到达配送中心时的车内温度,以及达到门店后的车内温度,后台监控都可以实时监控。

后台监测到的车辆路径和信息

对于沃尔玛来说,建成高标准化的华南生鲜配送中心,是其进一步加大国内市场投资的重要节点。

三、沃尔玛调整发展策略

沃尔玛今年的动作并不少,不管是关闭大卖场,还是新开紧凑型门店,以及打造规模空前的生鲜配送中心,沃尔玛的调整动作越来越频繁。

事实上,沃尔玛的战略调整从2018年就开始集中展现。去年年初,沃尔玛曾宣布过2018年的战略布局,包括打造科技智能门店,新增30-40家门店,强化生鲜、自有品牌以及进口商品来突出差异化竞争优势,加大对1小时到家的投入,并宣布打造自营的生鲜配送中心。

如今看来,沃尔玛确实在逐步落实以上战略规划。沃尔玛在2018年新开了21家大卖场,4家山姆会员店,以及8家惠选超市门店,新增门店数在33家,符合此前规划。

战略调整的同时,沃尔玛在近三年也在加速关停大卖场。2015年的时候,沃尔玛在中国只关闭1家门店,从2016年开始,沃尔玛在中国关闭的门店数量明显增多:2016年关闭13家门店,2017年关闭24家门店,2018年关闭21家门店。

但沃尔玛开店也疯狂,2016年新开24家门店(含3家山姆会员店);2017年新开27家大卖场,2018年新开33家门店(包括4家山姆会员店、8家惠选超市)。

因此,沃尔玛是关闭大卖场的同时,也在加速开新店。而其中一个明显的调整是,沃尔玛开始侧重多业态迸发,尤其是主打社区业态的惠选超市的布局,算是沃尔玛在中国市场探索新的可能性。

与家乐福调整步伐较慢、最终贱卖相比,沃尔玛却是积极求变的外资零售企业。一方面与京东、京东到家不断加深合作,探索线上增量;另一方面调整线下门店业态,打造更符合消费者喜好的零售业态。从调整速度来看,沃尔玛中国的灵活性还是比较强的。

随着ALDI、Costco进入中国,沃尔玛想必会有更强烈的危机感,通过多业态布局和重金打造物流供应链,沃尔玛显然想加固护城河,但效果究竟如何?还要等时间给出答案。

无论如何,外资零售企业的竞争,还是会推动中国零售业的进化,尤其像沃尔玛规划未来十年在全国建十个左右的生鲜配送中心,届时,沃尔玛的生鲜商品会不会更具性价比?国内零售巨头需要对此关注。